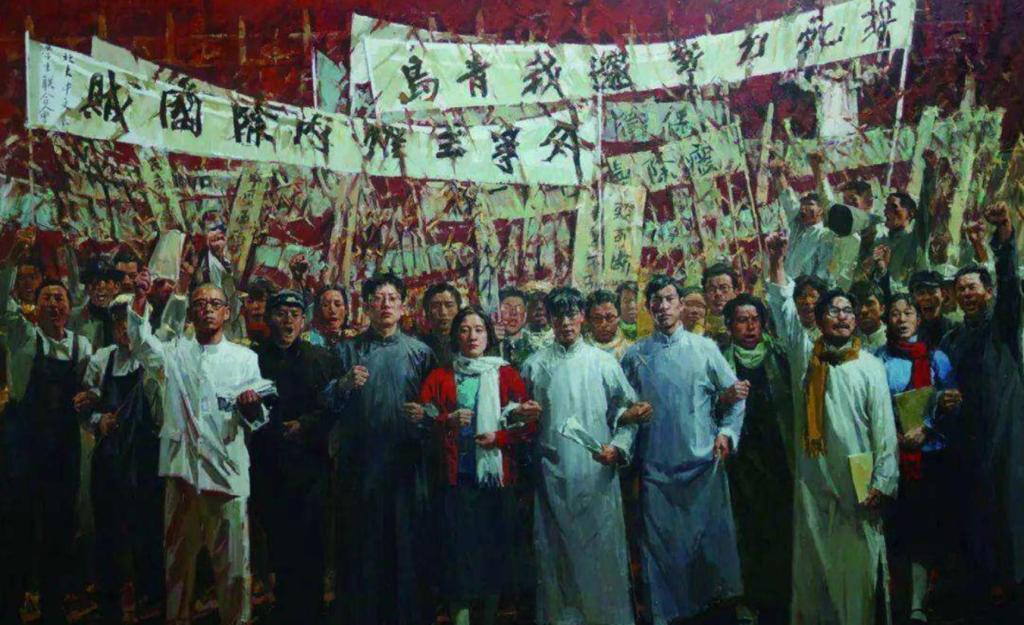

1919年5月4日,北京街头飘着细密的春雨。13所高校的3000余名学生冲破军警阻拦,在天安门前展开写有“还我青岛”的巨大横幅。这场由外交屈辱引发的抗议,最终演变成席卷全国的思想解放运动,如惊雷般劈开了旧中国的铁幕。百年后的今天,五四运动早已超越单纯的历史事件,成为中华民族精神觉醒的象征——它不仅是反帝反封建的爱国运动,更是一场重塑中国文化基因、催生现代政党政治的“文明转折”。

一、风暴前夜:被压抑的民族怒火如何点燃?

1.巴黎和会:“公理”背后的强权逻辑

第一次世界大战结束后,中国以“战胜国”身份派团参加1919年巴黎和会。代表团满怀期待:废除“二十一条”、收回德国在山东的权益、取消列强在华特权。然而,列强无视中国诉求,竟将青岛主权直接转交日本——所谓“公理战胜强权”的口号,在殖民利益面前彻底破产。消息传回国内,积压多年的民族屈辱感如火山般喷发:自鸦片战争以来,中国被迫签订700多个不平等条约,领土被分割、关税被控制、司法权被践踏,而这一次,连“战胜国”的体面都被剥夺得干干净净。

2.新文化运动:思想启蒙的“预热引擎”

五四运动的爆发绝非偶然,它是新文化运动长期积淀的“能量释放”。1915年陈独秀创办《青年杂志》(后改名《新青年》),高举“民主”与“科学”两面大旗,批判传统文化中的糟粕(如“三纲五常”),提倡白话文、新文学。胡适的《文学改良刍议》、鲁迅的《狂人日记》等作品,如同投向死水的巨石,在青年学生中掀起“反传统、求新知”的思潮。当巴黎和会的外交失败传来,这群接受过新式教育的年轻人突然意识到:仅仅学习西方技术是不够的,必须从制度到思想进行彻底变革。

3.日本的野心:从“二十一条”到“山东危机”

甲午战争后,日本对中国的侵略步步紧逼。1915年提出的“二十一条”,试图将中国变为其殖民地;1918年与段祺瑞政府签订的“西原借款”,以铁路、矿产为抵押,实质控制华北经济命脉。在巴黎和会上,日本代表理直气壮地宣称“山东权益是战利品”,而欧美列强为拉拢日本对抗苏俄,选择了妥协。这种“弱国无外交”的残酷现实,让中国知识分子彻底清醒:依靠列强主持公道只是幻想,唯有自强才能求生存。

二、狂飙突进:从街头抗议到全民觉醒

1.五四当天:学生领袖的“破局时刻”

5月4日上午,北京大学学生傅斯年、罗家伦等在红楼集会,决定前往外国使馆区抗议。当队伍行至赵家楼胡同,发现签订“二十一条”的亲日派官员曹汝霖住宅,情绪激动的学生冲入院内,痛打章宗祥,火烧曹宅——这就是著名的“火烧赵家楼”事件。这场略带失控的行动,成为运动的转折点:32名学生被捕的消息传遍全国,天津、上海、广州等地学生纷纷响应,罢课、演讲、抵制日货,形成“星火燎原”之势。

2.工人阶级登场:从“学生运动”到“全民革命”

6月5日起,上海工人率先罢工,纺织、机器、铁路等行业的6万工人加入,标志着运动主力从学生转向无产阶级。这是中国历史上第一次大规模工人运动,具有划时代意义:工人阶级以独立姿态登上政治舞台,为马克思主义的传播和中国共产党的成立奠定了阶级基础。 商人罢市、教师罢教、市民游行,连偏远的四川、云南都出现声援活动,形成“罢课罢市罢工”的全国联动。

3.思想狂飙:从“外争主权”到“内除国贼”

运动初期,口号是“废除二十一条”“还我青岛”,聚焦民族权益;随着发展,矛头直指北洋政府的腐败无能,提出“打倒卖国贼”(曹汝霖、章宗祥、陆宗舆)。更深刻的是,青年学生开始反思传统文化与现代文明的冲突:李大钊在《我的马克思主义观》中系统介绍唯物史观,陈独秀在《敬告青年》中呼吁“自主的而非奴隶的”新人格,胡适提倡的白话文运动让思想传播突破精英圈层。这场运动不仅是政治抗议,更是一场全方位的“文化觉醒”。

三、历史拐点:五四运动如何改写中国走向?

1.新旧民主主义革命的分水岭

毛泽东在《新民主主义论》中指出,五四运动是“旧民主主义革命和新民主主义革命的分水岭”。其核心区别在于:前者由资产阶级领导,目标是建立宪政共和国;后者以无产阶级为主体,追求彻底的反帝反封建。五四运动中,李大钊、陈独秀等先进分子开始传播马克思主义,1920年上海共产主义小组的成立,1921年中国共产党的诞生,都直接受惠于这场运动的思想启蒙。正如习近平总书记所言:“五四运动,孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大五四精神,其核心是爱国主义。”

2.文化重构:从“打倒孔家店”到“中国文艺复兴”

运动中提出的“打倒孔家店”“白话文代替文言文”等口号,虽有矫枉过正之嫌,却完成了对传统文化的“祛魅”。鲁迅笔下的“吃人礼教”、胡适推广的白话诗、周作人倡导的“人的文学”,共同构建了现代中国的文化坐标系。更重要的是,五四运动打破了“天朝上国”的迷梦,以开放心态吸收西方文明(如马克思主义、自由主义、实用主义),形成“多元思想争鸣”的黄金时代——这种兼容并蓄的精神,至今仍是中国现代化的重要动力。

3.国际视野:从“华夷之辨”到“世界公民”

五四运动的参与者首次以“国民”身份发声,而非“臣民”。他们通过《每周评论》《湘江评论》等刊物,将山东问题与世界反殖民浪潮联系起来,意识到中国的命运与全球格局息息相关。这种“世界眼光”催生了后来的反帝反殖民运动,也让中国开始以平等姿态参与国际事务——1945年成为联合国安理会常任理事国,正是这种觉醒的历史延续。

四、争议与反思:被误解的“激进”与未竟的使命

1. “反传统”的双刃剑

批评者认为,五四运动对传统文化的批判过于极端,导致后来的文化断层。但需看到,当时的“打倒孔家店”是针对被专制利用的儒家伦理,而非全盘否定传统文化。李大钊在《新旧思潮之激战》中强调:“东方文明与西方文明,互有长短,必须取长补短。”这种理性态度,才是五四精神的真正内核。

2.精英与大众的“脱节”

运动初期,学生和知识分子是主力,如何发动更广泛的群众?这个问题在后来的新民主主义革命中得到解答。毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中指出,必须依靠工农联盟,这正是五四运动经验的总结:当知识分子与劳工阶层结合,才能产生改变社会的真正力量。

3.未竟的“启蒙”任务

五四运动提出的“民主”与“科学”,至今仍是中国现代化的重要课题。百年前,陈独秀呼吁“赛先生(Science)”和“德先生(Democracy)”救中国;今天,我们仍需在法治建设、科技创新、公民意识培养等方面继续努力——这正是五四精神的当代回响。

结语:永远年轻的“觉醒年代”

五四运动已过去百年,但它留下的精神遗产仍在滋养着这片土地:

-爱国情怀:从“还我青岛”到“强国有我”,不变的是对民族命运的担当;

-创新精神:从白话文运动到今天的“大众创业”,始终是变革的核心动力;

-开放视野:从“向西方学习”到“构建人类命运共同体”,展现中华文明的包容品格。

当我们纪念五四运动,不仅是缅怀历史,更是在回答一个永恒的问题:如何让青春的热血,永远流淌在追求真理与进步的道路上? 正如五四运动中振臂高呼的青年们所愿,今日之中国,早已不是“人为刀俎,我为鱼肉”的弱国;而今日之青年,更应接过“爱国、进步、民主、科学”的火炬,在民族复兴的征程上,续写属于这个时代的“青春之歌”。